2月11日晚上,國家雪車雪橇中心“雪游龍”沸騰了:中國選手閆文港以4分1秒77的成績獲得北京冬奧會男子鋼架雪車比賽銅牌,這是中國選手首次在該項目中登上冬奧會領獎臺。另一名中國選手殷正也獲得第五名的好成績。

“太難了!”賽后,一直關注中國鋼架雪車運動發展的北京體育大學冬奧培訓學院教師、冬季奧林匹克學者季成難掩興奮和激動。成立于2015年的中國鋼架雪車隊剛走過不到7年,就在北京冬奧上實現了獎牌的突破,這是一份意義重大的榮耀。

中國鋼架雪車隊:從零起步,一鳴驚人

對很多觀眾來說,鋼架雪車是本屆冬奧開始后才聽說的“冷門項目”。運動員單手扶車,通過一段助跑加速后迅速跳上車,并以頭朝前的俯臥姿態俯沖滑行,在一分鐘左右的時間內高速沖過一千多米的多個彎道完成比賽,因此被稱為“冰上俯沖機”。

鋼架雪車項目是歐洲的傳統強項,但我國這枚銅牌也并非“橫空出世”。平昌冬奧會結束后,中國國家體育總局正式公布《2022年北京冬奧會參賽實施綱要》,明確提出“全面參賽、全面突破、全面帶動”的目標,要求北京冬奧會109個小項全面建隊、全項參賽,從而對鋼架雪車等冷門、小眾項目給予了政策上的大力引導和支持,投入了大量的人力物力。

在此背景下,中國鋼架雪車隊的運動員和教練們日復一日地進行科學訓練,累計滑行里程、鞏固基礎技術,在世界杯各分站賽的成績逐步提升。從2018年第一次打進平昌冬奧會,到中國選手耿文強拿下第一個世界杯分站賽冠軍,再到如今閆文港站上北京冬奧會的領獎臺,這一路正如同鋼架雪車般風馳電掣,而又分外艱難。

為什么田徑等“跨界”選手多?

由于這一項目在國內沒有青少年力量儲備,我國大量的鋼架雪車運動員都是從田徑、舉重等下肢力量強的項目“轉項”而來的。這是因為滑行的初始動力依靠出發前的助跑加速,對運動員的下肢力量和爆發力要求極高。“田徑運動是不借助器械的,現在要練借助雪橇滑行的鋼架雪車,就需要重新學習技術特點和思維方式,這是運動員‘跨界’的最大困難。”季成說。

鋼架雪車看似出發后即可“一趴到底”,實際上每個彎道的技術表現都至關重要。在最高可達150千米/小時的疾馳中,輕微的身體晃動都會對成績產生明顯影響,這需要運動員對賽道有深刻的理解,并能在瞬間迅速調整入彎角度,對運動員的體能和智能都有較高的要求。季成介紹:“隨著對賽道經驗的積累,運動員的表現也會越來越好,所以滑行運動選手的職業生涯周期是比較長的。”這也讓我們對中國鋼架雪車隊在今后賽事中的表現抱有更多的期許。

科學訓練保證“駕駛”安全

冬奧不僅是賽場上的拼搏,也是場外科技實力的比拼。在二七國家冰雪運動訓練科研基地,“六自由度鋼架雪車訓練系統”可以在體感和視覺上營造出逼真的訓練環境,有效克服季節對冬季項目訓練時長的影響;國家雪車雪橇中心的數字攝像頭和風洞,幫助運動員尋找有效減阻的動作,精益求精;比賽服采用3D打印技術定制,以確保分割線位置不影響運動員發力;國產冬奧鋼架雪車鞋為運動員起跑、滑行注入有力支撐……2020年底,“雪游龍”賽道建成,這是世界上第17條經過國際雪車聯合會認證、符合冬奧會比賽標準的賽道。“家門口”的賽道給了運動員充分的熟悉時間,幫助中國健兒發揮出東道主的優勢。

看完比賽后,很多觀眾久久沉浸在“速度與激情”帶來的震撼之中。季成認為,鋼架雪車自有它的魅力:“我把這個項目的體育哲學總結為‘向死而生’。運動員一開始訓練時會有一定的風險,但只有在一次次勇敢的沖刺滑行后,才能獲得對于賽道的理解和經驗的積累,成為出色的鋼架雪車運動員。”不斷地延展自我潛能,挑戰人類極限,這正是對運動精神的最好詮釋。

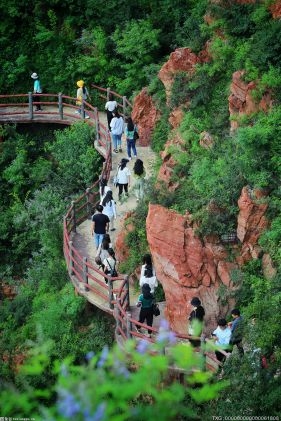

為了保證運動員的安全,裁判團隊、競賽組織團隊等都經過相關培訓,具有良好的業務素質。同時“雪游龍”賽道也設置了安全擋板等保護措施,計劃在未來向游客開放。“比如在低彎道開設游客體驗區,最高時速就不會特別高,能夠在保證安全的同時,讓游客體驗到鋼架雪車的速度感。”季成說。

冬奧喚醒了國人對冰雪運動的熱情,“雪游龍”的開放體驗為此再添一把火,期待我國未來的新星在這條賽道上誕生。

責任編輯:Rex_17