9月19日-20日,首個全國科普月特別節(jié)目《2025科普中國在行動》在中央廣播電視總臺科教頻道CCTV-10播出。特別節(jié)目由中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會、中央廣播電視總臺聯(lián)合攝制,通過科普名家訪談、科普情景短劇、科普場景探訪等環(huán)節(jié),重點宣傳了一批具有時代特征、傳播影響力和示范意義的科普實踐案例,集中呈現(xiàn)首個全國科普月系列精彩活動。

在此期間我們特別策劃推出系列報道,一同走近這些奮戰(zhàn)在不同領(lǐng)域的科普工作者和科技工作者。

在信息繁雜的互聯(lián)網(wǎng)時代,一群科普創(chuàng)作者借助視頻,讓科學(xué)知識走出實驗室,讓科學(xué)家的故事越過專業(yè)壁壘,走進更多人的心里。魏楨,便是其中的一員。她和星球研究所團隊始終在探索一條融合科學(xué)與傳播、理性與敘事的獨特路徑。

“準(zhǔn)確性這件事情是我們創(chuàng)作內(nèi)容首要去把控的,這個作品的嚴(yán)謹(jǐn)與客觀是非常重要的。”這是魏楨在談及內(nèi)容創(chuàng)作時反復(fù)強調(diào)的話。在每次創(chuàng)作確定主題內(nèi)容后,他們會圍繞內(nèi)容展開“交叉內(nèi)審”,而涉及到海量專業(yè)知識或者團隊難以完全把控的話題時,“專家外審”機制便會啟動。比如在制作青藏科考相關(guān)科普作品時,團隊曾聯(lián)合相關(guān)領(lǐng)域研究所的專家,逐字逐句核對研究成果,確保每一個數(shù)據(jù)、每一個結(jié)論都經(jīng)得起科學(xué)的檢驗。就像科學(xué)家在實驗室里反復(fù)驗證數(shù)據(jù)一樣,他們在科普創(chuàng)作中反復(fù)審核內(nèi)容,只為讓每一份作品都配得上科學(xué)的尊嚴(yán)。

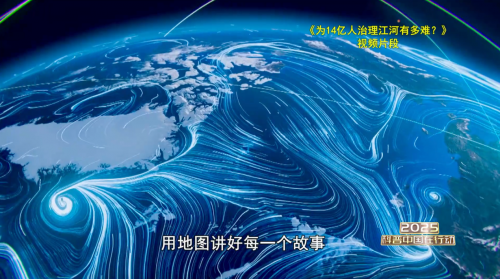

“很多人覺得科學(xué)性和趣味性是矛盾的,但其實不是”。科學(xué)性是“講對事”,趣味性是“講好事”,魏楨和團隊一直在做的,是讓普通人愿意聽、聽得懂。在她看來,科普的難點不在于“講知識”,而在于“怎么講”。為了打破認(rèn)知壁壘,她和團隊嘗試過多種創(chuàng)新方式,比如在《為14億人實現(xiàn)荔枝自由》中,他們用“抽象”動畫搭配網(wǎng)絡(luò)熱梗,把荔枝種植農(nóng)業(yè)知識,變成了充滿生活氣息的“水果科普”;在《為14億人保衛(wèi)江河,有多難?》里,他們設(shè)計了“在中國地圖上飛躍”的鏡頭語言,讓觀眾跟著畫面穿越天南地北,直觀感受水利工程的壯闊。而面對復(fù)雜的專業(yè)數(shù)據(jù),他們的標(biāo)準(zhǔn)很簡單:“專家審核過,確保嚴(yán)謹(jǐn);讀者能看懂,確保有趣。”

“我們通過作品把科學(xué)家的故事講給更多人聽,我覺得這就是傳播科學(xué)精神最好的方式。”他們在創(chuàng)作中一直堅持講述和挖掘科學(xué)家背后的故事。魏楨提到,他們曾經(jīng)做過一個視頻,講述的是青藏科考中的故事,然而片子的結(jié)尾并沒有僅僅停留在成果展示,而是聚焦在一代代科考隊員和科學(xué)家的人生經(jīng)歷上。“因為這些科學(xué)家的故事,很長一段時間很少有人專門來講”,魏楨感慨道,“我覺得這些人的故事本身就已經(jīng)是很打動人的,我們就應(yīng)該想用什么樣的形式把這些人真實的故事告訴大家”。

當(dāng)我們?yōu)榭瓶缄爢T的堅守動容,為工程科學(xué)家的執(zhí)著致敬時,科學(xué)家精神便不再是課本里的名詞,而是能觸動人心的力量。這份“看見”,就是對科學(xué)家精神最樸素也最有力地弘揚。

關(guān)鍵詞:

責(zé)任編輯:Rex_25